こんにちは。歯科衛生士の岸です。

厳しい寒さもだんだんと和らぎ、春の陽気を感じられるようになりましたね。

この春から、新しい生活がスタートするという方も多くみえるのではないでしょうか?

新生活がスタートすると、どうしてもストレスを感じてしまう傾向にあります。

“ストレス社会”と呼ばれている現状、歯ぎしりをおこなう方は増加傾向にあり

身近なお口のトラブルの1つでもあります。

眠っている時の歯ぎしりを指摘されたり、朝起きるとなんとなく顎が痛い・頭痛や

首筋の凝りが慢性的にあるという症状が出たりするのは、

眠っている時に歯ぎしりをしているからかもしれません。

今回はストレスともかかわりが深い、睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり)について

ご紹介していきます。

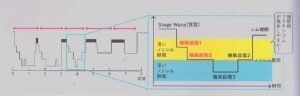

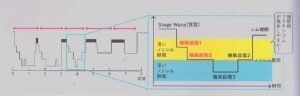

睡眠しているときの状態は大きく分けて「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の2種類に分けられます。

ノンレム睡眠はさらに睡眠段階1~3の3段階に区別され、一般に眠り始めると

浅いノンレム睡眠(睡眠段階1と2)、徐々に深いノンレム睡眠(睡眠段階3)へと

睡眠が深くなっていきます。

睡眠時ブラキシズムの多くは浅いノンレム睡眠(睡眠段階1や2)の時に発生します。

もっと詳しく調べると、特に睡眠周期の後半の浅いノンレム睡眠に多く認められています。

睡眠時ブラキシズムとは眠っている時に無意識に行ってしまう、

食いしばり(クレンチング)やギリギリさせる(グライディング)といった

歯を噛みしめる運動のことで、8割くらいの人がこの睡眠時ブラキシズムを

行っているといわれています。

このような運動は起きている時に行う正常な運動とは違い

異常に強い力が発揮されてしまっています。

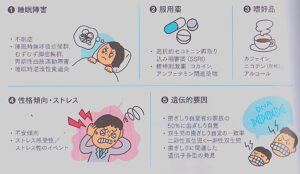

そして、睡眠時ブラキシズムのリスク要因はさまざまです。

①睡眠障害

不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害との関連性が報告されています。

②服用薬

中枢神経に作用する抗うつ薬、精神刺激薬など、特定の薬の服用が睡眠時ブラキシズムを悪化させることも報告されています。

③嗜好品

睡眠前の過度な飲酒・喫煙、カフェインの過剰摂取などは睡眠時ブラキシズムを悪化させる可能性があります。

④性格傾向・ストレス

特にストレスは長きにわたり重要なリスク要因として捉えられており、睡眠時ブラキシズムを自覚する人はそうでない人よりも不安傾向を示すことが多く、ストレスレベルが高いです。

⑤遺伝子要因

睡眠時ブラキシズムを自覚する人の家族・親族に同時に認められる傾向があることや、一卵性双生児で二人ともに睡眠時ブラキシズムを自覚する頻度が高いことが明らかになってきました。

睡眠時ブラキシズムとは眠っている時に無意識に行ってしまう、

食いしばり(クレンチング)やギリギリさせる(グライディング)といった

歯を噛みしめる運動のことで、8割くらいの人がこの睡眠時ブラキシズムを

行っているといわれています。

このような運動は起きている時に行う正常な運動とは違い

異常に強い力が発揮されてしまっています。

そして、睡眠時ブラキシズムのリスク要因はさまざまです。

①睡眠障害

不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害との関連性が報告されています。

②服用薬

中枢神経に作用する抗うつ薬、精神刺激薬など、特定の薬の服用が睡眠時ブラキシズムを悪化させることも報告されています。

③嗜好品

睡眠前の過度な飲酒・喫煙、カフェインの過剰摂取などは睡眠時ブラキシズムを悪化させる可能性があります。

④性格傾向・ストレス

特にストレスは長きにわたり重要なリスク要因として捉えられており、睡眠時ブラキシズムを自覚する人はそうでない人よりも不安傾向を示すことが多く、ストレスレベルが高いです。

⑤遺伝子要因

睡眠時ブラキシズムを自覚する人の家族・親族に同時に認められる傾向があることや、一卵性双生児で二人ともに睡眠時ブラキシズムを自覚する頻度が高いことが明らかになってきました。

睡眠時ブラキシズムは歯や顎にダメージを与えるだけではなく、

睡眠の質にも大きく関係してしまうので、できるだけ早めの対策がおすすめです。

歯科医院では睡眠時に装着するマウスピースを作成することもできますので、

お気軽にご相談くださいね。

雑誌「デンタルハイジーン」2021年1月号より転載

睡眠時ブラキシズムは歯や顎にダメージを与えるだけではなく、

睡眠の質にも大きく関係してしまうので、できるだけ早めの対策がおすすめです。

歯科医院では睡眠時に装着するマウスピースを作成することもできますので、

お気軽にご相談くださいね。

雑誌「デンタルハイジーン」2021年1月号より転載 |

睡眠時ブラキシズムとは眠っている時に無意識に行ってしまう、

食いしばり(クレンチング)やギリギリさせる(グライディング)といった

歯を噛みしめる運動のことで、8割くらいの人がこの睡眠時ブラキシズムを

行っているといわれています。

このような運動は起きている時に行う正常な運動とは違い

異常に強い力が発揮されてしまっています。

そして、睡眠時ブラキシズムのリスク要因はさまざまです。

①睡眠障害

不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害との関連性が報告されています。

②服用薬

中枢神経に作用する抗うつ薬、精神刺激薬など、特定の薬の服用が睡眠時ブラキシズムを悪化させることも報告されています。

③嗜好品

睡眠前の過度な飲酒・喫煙、カフェインの過剰摂取などは睡眠時ブラキシズムを悪化させる可能性があります。

④性格傾向・ストレス

特にストレスは長きにわたり重要なリスク要因として捉えられており、睡眠時ブラキシズムを自覚する人はそうでない人よりも不安傾向を示すことが多く、ストレスレベルが高いです。

⑤遺伝子要因

睡眠時ブラキシズムを自覚する人の家族・親族に同時に認められる傾向があることや、一卵性双生児で二人ともに睡眠時ブラキシズムを自覚する頻度が高いことが明らかになってきました。

睡眠時ブラキシズムとは眠っている時に無意識に行ってしまう、

食いしばり(クレンチング)やギリギリさせる(グライディング)といった

歯を噛みしめる運動のことで、8割くらいの人がこの睡眠時ブラキシズムを

行っているといわれています。

このような運動は起きている時に行う正常な運動とは違い

異常に強い力が発揮されてしまっています。

そして、睡眠時ブラキシズムのリスク要因はさまざまです。

①睡眠障害

不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害との関連性が報告されています。

②服用薬

中枢神経に作用する抗うつ薬、精神刺激薬など、特定の薬の服用が睡眠時ブラキシズムを悪化させることも報告されています。

③嗜好品

睡眠前の過度な飲酒・喫煙、カフェインの過剰摂取などは睡眠時ブラキシズムを悪化させる可能性があります。

④性格傾向・ストレス

特にストレスは長きにわたり重要なリスク要因として捉えられており、睡眠時ブラキシズムを自覚する人はそうでない人よりも不安傾向を示すことが多く、ストレスレベルが高いです。

⑤遺伝子要因

睡眠時ブラキシズムを自覚する人の家族・親族に同時に認められる傾向があることや、一卵性双生児で二人ともに睡眠時ブラキシズムを自覚する頻度が高いことが明らかになってきました。

睡眠時ブラキシズムは歯や顎にダメージを与えるだけではなく、

睡眠の質にも大きく関係してしまうので、できるだけ早めの対策がおすすめです。

歯科医院では睡眠時に装着するマウスピースを作成することもできますので、

お気軽にご相談くださいね。

雑誌「デンタルハイジーン」2021年1月号より転載

睡眠時ブラキシズムは歯や顎にダメージを与えるだけではなく、

睡眠の質にも大きく関係してしまうので、できるだけ早めの対策がおすすめです。

歯科医院では睡眠時に装着するマウスピースを作成することもできますので、

お気軽にご相談くださいね。

雑誌「デンタルハイジーン」2021年1月号より転載