えんどう歯科・矯正歯科クリニックのスタッフは「患者様の不安を少しでもなくすことが私ども衛生士、助手の役目」と語り、ブログに投稿しております。

歯の豆知識

噛み合わせが歯周組織に与える影響について

2024年07月27日皆さんこんにちは、

今回は歯周病の原因の一つである外傷性修飾因子についてお話しさせていただきます。

皆さん歯周病の原因には何が挙げられると思いますか?

歯垢や歯石が蓄積する事により歯周病を引き起こすと考える人が多いのではないかと思います。

しかし、これだけではなく他にも様々な原因があります。

今回は、歯周病の原因の一つである外傷性咬合について詳しくお話しさせていただきます。

外傷性咬合とは歯の周りの組織に外部からの要因により損傷を引き起こす噛み合わせの事でブラキシズム、歯列不正、食片圧入、早期接触、側方圧、舌や口唇の悪習癖などが関与しています。

①ブラキシズム:食べ物がない状態で無意識にかつ習慣的に発生する顎の運動を行うことをいいます。ブラキシズムには、歯軋り(グラインディング)・食いしばり(クレンチング)・カチカチと音をさせる(タッピング)の3種類があります。歯や歯の周りの組織に異常に強い力が加わるため、歯周病の状態を悪化させるだけではなく、歯がすり減ってしまったり、顎関節症なども引き起こされてしまいます。

②食片圧入:歯と歯の間に食べ物が挟まると歯茎に炎症を与えるだけではなく、歯と歯の間に食渣がぎっしり詰まると、食渣による側方からの力によって、歯が同様したり移動したりする事があります。

③早期接触:上の歯と下の歯が接触する時に、特定の歯が他の歯よりも早く接触する場合のことを言います。このような歯は、他の歯に比べて強い咬合力を受けるため、歯の周りの組織に大きな影響を与えます。

④咬頭干渉:歯の山の部分(咬頭)が噛み合わせる時に邪魔な位置で当たってしまい(干渉)スムーズな噛み合わせを得てない状態をいいます。歯の周りの繊維は垂直方向の力に対しての抵抗力は強いですが、側方からの力に対しては弱いため、歯の周りの組織に損傷を起こしてしまいます。

⑤口腔習癖:歯周病患者において、舌を前歯の内側に強く押し付ける癖がある場合は、前歯が外側に押され歯が移動してしまいます。唇を噛んだり内側に吸ったりする癖も歯に異常な力がかかり歯周組織に大きな負担がかかります。

このようなに外傷性咬合を早期に発見し、咬合性外傷(歯や歯を支える歯茎や骨などの周囲の組織、そして、歯が埋まっている顎の骨の付け根である顎関節などに様々な外傷を引き起こす事)にならないようにする事が大切です。そのためには、定期的に歯科医院に受診して、クリーニングだけではなく噛み合わせに問題がないかチェックする事が大切になります。

中日新聞2024年5月29日掲載コラム「いつごろ歯列矯正するのがいいでしょうか」

2024年06月15日

<質 問>

娘の出っ歯が気になっています。ほかの部分の歯並びは問題なさそうですが、いつごろ歯列矯正(自費診療)するのがいいでしょうか。

<解答>

矯正治療には2種類あります。お子さんの年齢によって治療方法が変わってきます。①大人の矯正治療(小学校高学年から)②子供の矯正治療があります。(小学校低学年から)①の矯正治療は歯の表面に金属またはセラミックの四角装置(ブラケット)とワイヤーで治療していく方法です②の矯正治療は歯の生え変わりと顎の成長を利用して並べていく方法です。夜寝る時に使用する取り外しの装置や①のようにブラケットを使用しないで歯の裏側にワイヤーをつけて矯正治療をします。最近は①、②の治療に対応しているマウスピース型矯正装置もあります。ご相談の出っ歯の治療は上の前歯を後ろに下げます。歯は上下でかみ合っていますので上の前歯を後ろに下げるには下の前歯を後ろに下げないと上の歯が後ろに下がりません。矯正治療は上下セットの治療と考えて頂くとよいと思います。また、歯の問題と上顎骨・下顎骨の骨のバランスも大切な要素になりまので治療前の診査・診断が大切になりますのでかかりつけの歯科医院や専門医に相談されてはいかかでしょうか?

口内炎について

2024年05月27日みなさんこんにちは、今月の歯の豆知識を担当させていただきます。渡邉です

よろしくお願いします。

最近来院される患者さまに、

「口内炎かどうか気になる」

「口内炎がいくつかできてるけど大丈夫?」

など、歯や歯ぐき以外のことで気になって来られる方が増えました。

そこで今月は 口内炎 をテーマにさせていただきます

Qそもそも口内炎って何?

A口内炎とは、口の中や唇、舌の粘膜に炎症が生じ、水疱やびらん(ただれ)、潰瘍などの病変を指します。

Q原因は?

Aストレスや栄養不足などによる免疫力低下や、口の中を噛んでしまうなどの物理的刺激、ウイルスなどによる感染が考えられるほか、原因不明なものもあります。

口内炎にもいくつか種類があります。一般的にもっとも多くみられるのが「アフタ性口内炎(潰瘍性口内炎)」です。

原因ははっきりわかっていませんが、ストレスや疲れによる免疫力の低下、睡眠不足、栄養不足(ビタミンB2)などが考えられます。

赤く縁取られた2~10㎜程度の丸くて白い潰瘍ができます。普通は1~2週間くらいで自然に治ります。

次に「カタル性口内炎」です。これは入れ歯や矯正器具が接触したり、粘膜を噛んでしまったところに細菌が繁殖した。あとはやけどや薬品による刺激が原因とされます。

矯正装置や入れ歯を調整して慢性的な物理的刺激を取り除くことで症状の改善がみられます。

次は「ウイルス性口内炎」です。単純ヘルペスウイルスによる感染、もともと口の中にいるカンジダ菌(真菌)が、免疫力が低下して増殖して発症するものなどがあります。

ウイルス性口内炎は多発性口内炎ともいい、口の粘膜に多くの水疱ができ、それが破れてびらんを生じて、発熱や強い痛みが生じることがあります。

その他の口内炎として、特定の食べ物や薬物、金属が刺激となってアレルギー反応を起こす「アレルギー性口内炎」、喫煙が原因の「ニコチン性口内炎」などがあります。

口内炎かどうかは見た目と症状、経過などから比較的簡単に診断することができます。でも、それがどのような原因で口内炎ができたかを調べるには、それぞれの原因に合わせた検査が必要になります。たとえばウイルスが疑われる場合は血液検査、細菌や真菌が疑われる場合は組織培養検査などがあります。

口内炎の治療はその原因によって異なります。

当院ではアフタ性口内炎には塗薬を処方したり、患部にレーザーを照射して痛みを取り除くこともできます。カタル性口内炎は物理的刺激を取り除かなければ症状が改善することはありません。痛みを我慢して矯正器具や入れ歯を使い続けるのではなく、教えていただければ調整して痛みを取り除くことができます。その他の口内炎に関しては、それぞれの検査が可能な口腔外科を紹介させていただくことができます。

口内炎かな?痛いな。なかなかな良くならないな。など痛みや不安を抱えているのではなく、早めに相談にきてください。来院をお待ちしてます。

中日新聞2024年3月29日掲載コラム「歯列矯正を開始すると受験の妨げになる?進学後がいい?」

2024年04月15日小学4年の息子の歯列矯正(自費診療)を検討しているのですが、中学受験も予定しており、通院や治療の痛みが受験の妨げにならないか心配です。中学進学後に治療を開始した方がいいでしょうか

矯正治療中の痛みに関してのご質問ですが矯正治療にはどうしても歯を動かすために矯正力を加えますので痛みが生じやすいです。痛みの感じ方には個人差がありますので一概に痛みが出る・出ないと言うことは出来ませんが歯を動かすのに加える力は数グラムから大きくて300グラム程度でそれほど大きな力をかけるわけではありません。また、痛みの持続期間ですが治療させて頂いた次の日がピークで1週間以内にはほとんど無くなります。

矯正を始める時期ですが矯正治療には子供の矯正治療と大人の矯正があります。子供の矯正は乳歯から永久歯の歯の生え変わりと顎の成長を利用して歯を並べる治療法です。大人の矯正は萌出した永久歯を動かす治療になります。小学4年生は子供の矯正治療になります。中学生は大人の矯正治療になる場合があります。どちらから開始したら良いのかは、かかりつけの歯科医院に相談されると良いと思います。

歯周病と喫煙の関係について

2024年03月15日みなさん、こんにちは。今月の豆知識を担当させていただきます、舟渡です。

よろしくお願いします。

2024年ももう3ヶ月が経ちました。もう1年の4分の1が終わってしまいました。

月日が経つのは早いなと感じています。

今日は歯周病と喫煙の関係についてお話させていただきたいと思います。

まず歯周病とは何かというお話をさせていただきます。

歯周病は端的に言うと「歯垢の攻撃力」と「歯茎の抵抗力」の力関係で発症するかどうかが決まります。プラークの攻撃力が高まり、歯茎の抵抗力とのバランスが崩れたときに発症するのです。

天びんで例えてみましょう。

天びんの左の皿にある「歯茎の抵抗力」の皿には元々たくさんのコインが乗っているのですが、

不十分な歯みがき、加齢や肥満・病気、疲労やストレスなどによる免疫力の低下、喫煙等によって

コインは減っていきます。

一方、右にある「歯垢の攻撃力」の皿には、長期間みがき残された歯垢の成熟、歯茎からの出血による歯周病菌の増加、喫煙による歯垢の硬化などでコインが増えていきます。

その結果、「歯垢の攻撃力」の皿の方のコインが多くなったとき、天びんが傾き、歯周病が発症します。

それでは、喫煙と歯周病についてもみていきましょう。喫煙は歯周病こ非常に大きいリスク要因です 。

タバコの煙には以下のような作用があります。

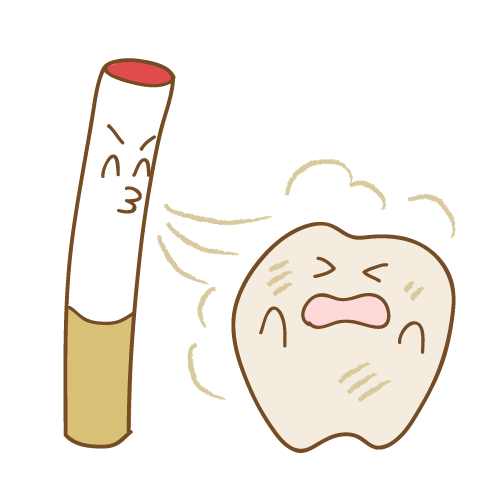

- 血管を収縮させる

→タバコの煙に含まれるニコチンが血管を収縮させます。そうすると血液と共にやってくるはずの栄養分と酸素が歯茎に届かなくなります。

- 免疫細胞を弱らせる

→細菌を食べてくれる白血球などの免疫細胞の働きもタバコの煙に含まれる化学物質の

作用で弱まります。

- 酸素の運搬を妨げる

→赤血球は通常、その中に存在するとヘモグロビンに酸素をくっつけて運びます。

しかし、タバコの煙に含まれる一酸化炭素は酸素を剥がしてヘモグロビンに強く付着して

しまいます。

- 歯周病菌の大好物

→タバコの煙に含まれる化学物質は、歯周病菌をはじめとした悪玉菌の大好物です。

これらの菌の病原性を高め、プラークの攻撃力も高めます。

- 歯垢をかたくする

→タバコの煙に含まれる化学物質はプラークを硬く歯に付着させます。

そのため、歯磨きをしても落ちにくくなります。

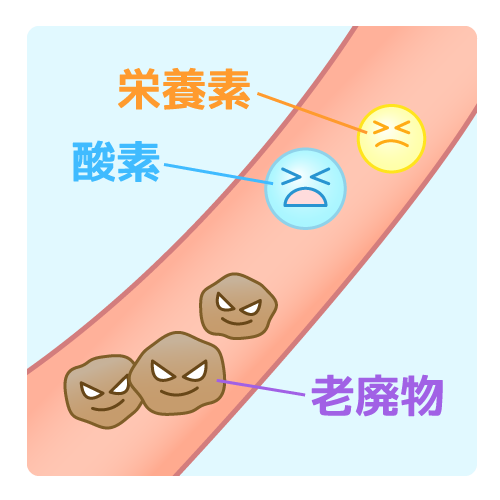

タバコは歯周病の進行を速めます。初診患者様の喫煙状況と歯周病の進行度を比較したところ、中等度・重度歯周病の方の割合が、30代の喫煙者と40代の非喫煙者では同じくらいとなりました。また、40代の喫煙者と50代の非喫煙者、50代の喫煙者と60代の非喫煙者でも近い割合でした。つまり、「タバコを吸っている人は、吸わない人よりも10年歯周病の進行が速くなる」のです。

歯周病を予防するにはタバコをやめるのが1番の近道という事です。

口呼吸について

2024年02月29日こんにちは。歯科医師の大森です。

皆さんは息をしている時、鼻で呼吸していますか。口で呼吸していますか。

無意識に口で呼吸している方、寝ている間は口呼吸になってしまっている方、今回はなぜ口呼吸があまり良くないと言われているのかについてお話しします。

口呼吸とはその名の通り口から息を吸い込むことです。

なぜ口呼吸になってしまうのか原因は様々ですが、顔・顎周りの骨格、筋肉、環境、鼻詰まり、癖などがあります。

口呼吸による歯への影響として、まず一つ目に口腔の乾燥により唾液がすぐに乾燥してしまいます。朝起きた時に口の中がカピカピになったり、咳が出たり、喉が痛くなったりそういった症状がでる方も多いのではないでしょうか。

なぜ唾液が少なくなると歯にも影響が出てしまうのでしょうか。

唾液の役割はたくさんあり、歯の再石灰化を促したり外から入った細菌や異物を洗い流し、細菌の繁殖を防ぐ役割や、酸の中和、口臭の予防などあります。なので口呼吸で唾液が少なくなってしまうと虫歯や歯周病のリスクが高まったり口臭がしてしまったりします。

二つ目の影響として口が開いた状態では顎の骨や筋肉の成長を促せず歯が並ぶためのスペースが狭くなってしまいます。そうなると歯並びも悪くなってしまいます。

また口呼吸だと本来は上の顎、上の前歯の付け根あたりに置くのが正しいですが、舌の位置が下に下がってしまうため舌周りの筋肉の衰えにより頬、唇、舌によるバランスが崩れてしまいます。

そして舌を鍛える筋肉も衰え口元のたるみ、二重顎の原因にもなります。

三つ目として口を開けて寝ていると舌が気道に落ちやすく気道が狭くなってしまいます。そうなるといびき、呼吸障害、睡眠時無呼吸症候群、途中で起きてしまうなど健康にも被害を引き起こします。

四つ目は風邪をひきやすくなります。

鼻呼吸だと鼻毛や鼻の粘膜がウイルスの侵入を防ぎますが、口呼吸だとそのまま空気中の細菌が身体の中に入りやすくなるため感染症にかかりやすくなる恐れがあります。

様々な影響を述べましたが、口呼吸は無意識にしてしまうことが多く友達や両親から指摘されて気づくことがあります。口呼吸の原因は様々ですぐに治る訳ではなく、日々意識することが大切です。

口呼吸をやめるだけで、虫歯、歯周病、口臭、歯並び、たるみ、呼吸障害などたくさんのリスクから自分を守ることができます。

歯磨きも大切ですが鼻呼吸も意識して健康な日々を過ごしましょう。

歯周病と日々のケアと歴史やハーブ(薬草民間療法)について

2024年01月15日こんにちは。遠藤奈穂です。

今日のテーマは難しそうな感じに仕上がっていますが、実はそんな事はなく、皆様の周りによくあるテーマで、最近そのことを患者様から聞かれることが多くなった事、また、当院の定期検診の際に行う歯肉マッサージのオイルや、ペーストがハーブであり、歯周病菌の制菌作用が

素晴らしいものであること。合成化学物質ではない事がこのテーマになるきっかけでした。

・歯周病とは

この答えは今までにも沢山、歯周病についてのテーマでのこの歯の豆知識があると思いますので、ご存じない方、または復習されたい方は、バックナンバーをご覧ください。

・全身の症状と歯周病の関係について

機序と致しましては、テレビ番組やネットでご存知かと思いますが、最後のお答えに関係しますので、もう一度確認しておきます。

歯周病菌(*)が関係し、引き起こされるという疾病は

①糖尿病

歯周病の病巣から放出される物質(*)が血糖値を下げるインスリンの働きを悪くし、糖尿病が悪化しやすい事がわかっています。また、糖尿病があると、歯周組織の抵抗力や口腔内の自浄作用が低下するため、歯周病が重症化しやすく歯周病と糖尿病は相互に影響し合う関係にあります。(*)

②心臓・脳・血管の病気

血管内に歯周病菌を含むプラーク(歯垢)ができて、血液の流れが悪くなり、動脈硬化を悪化させます。プラークが剥がれると血管を詰まらせ、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの発症リスクが高まります。歯周病を持つ人は脳梗塞のリスクが2.8倍になると言われています。歯周病の人の割合は歯科疾患実態調査(厚生労働省)によると、中程度以上の歯周病の人(歯周ポケット3ミリから4ミリ以上)の割合は45歳を超えると過半数を占めるようになると言う事です。初期の歯周病をの人を含めると成人の3人に2人は歯周病と言われています。

③早産(低出生体重児)

妊娠している女性が歯周病が中程度以上に罹患していると低出生体重児や、早産のリスクが高くなります。歯周病菌が血中に入り、胎盤を通して胎児に感染するのでは?と考えられており、そのリスクは歯周病が進行していない方に比べて7倍に上ります。

④誤嚥性肺炎

細菌が食べ物や唾液と一緒に気管や肺に入ると、肺炎を起こすリスクが高まります。

高齢者に多いこの疾患は死亡の原因にもなります。

これらだけではなく、呼吸器疾患や、関節リウマチ、骨粗鬆症、がん、アルツハイマー型認知症など、様々な疾患と、歯周病との関連が報告されています。

こうした疾患を日々防ぐためにも歯周病ケアはとても大切な要素です。

歯周疾患と言いましても皆様が日常口腔内に持っている歯周病菌です。悪いことをしない菌(*)がほとんどなのですが、歯周病が進んでしまう方は悪い歯周病菌(*)が多いのと、

日々の生活習慣が引き金になってきます。

・正しい歯磨き

・禁煙

・定期的な歯科検診

・食生活の見直し

・口呼吸の改善

・適度の運動や睡眠で、抵抗力を落とさない。

等々

これらのことが悪い菌を呼び起こし、増大させてしまいます。

ところで、世界の歴史的にも見ていきましょう。

まだ今のように科学の発達していない時代で、化学的な薬剤がない状態でどう言う工夫をされていたのか?と申しますと

例えば・・・

日本の場合

・クロモジ・・・クスノキ科のクロモジは、日本固有種の香木の代表格です。その精油部分には

強い抗菌作用、抗ウィルス作用があります。現代では「黒文字」として、茶菓子

などに添えられる高級楊枝の代名詞になっていますが、江戸時代にはクロモジ

の木の一端を小槌で叩き、梳かして繊維状にした「房楊枝」が歯ブラシとして

使われていました。

今考えたら、天然の抗菌作用のある歯ブラシで歯を磨く、素晴らしい知恵です

よね。

・ドクダミ・・・葉にはフラボノイド系成分が含まれ、血行促進・消炎作用などがあります。

民間療法では、陰干したドクダミの葉を塩水で洗い、歯肉と頬や唇の粘膜に挟

み、寝ると歯肉が引き締まり、痛みも治ると言われていたそうです。

今考えたら、最初に行われた方、すごいですよね。

ギリシャの場合

・マスティハ(マスティック)・・・世界でギリシャ、ヒオス島のみで体系的に生産されている

木の天然樹脂で、人類初の天然チューイングガムと言われています。

抗菌、抗ウィルス、抗炎症作用、皮膚再生効果があり、口臭、虫歯、歯周病の

予防の他、エイジングケアや、肌トラブルの改善などの目的でも紀元前から重要

されてきたそうです。

インドの場合

・ニーム・・・古代からインドではニームという木を使って歯磨きしてきました。ニームは抗炎症

作用が高く、ニームの枝を噛んで歯を清掃する方法は現在もインドやアフリカの

一部で行われています。

インドで生まれた歯磨きの習慣は仏教の伝搬とともに、中国、韓国、そして、日

本へと伝えられたと言われています。

では、現在、歯磨剤や、マウスウォッシュなど口腔ケアでの有名なハーブは何かというと、

・カレンデュラ

・ローズ

・クローブ

・カモミール

・エキナセア

・セージ

・ペパーミント

・タイム

・カルダモン

・アロエベラ

・ミルラ

・フェンネル

・クロモジ

・ココナッツオイル

等々・・・

などが代表格であげられます。

これらをうまく配合して歯磨剤やマウスウォッシュなどに利用したものもあります。

食物の天然成分で制菌作用や、鎮痛、抗炎症作用を利用したものです。

ただ、天然のものではあるので、一見、体に無害なように思われがちですが、

皆、医学的に薬に用いられる程の薬効成分や、強さを持ちます。

ネットで調べられてご使用される方も患者様の中にはいらっしゃるようです。

濃度が濃いと、大変なことになるのと、副作用が出てくるものもあります。大変なことになる場合もありますので、ご使用の際には専門の方に聞いていただき、十分ご注意ください。

私はヨガのインストラクターもやっておりますので、

インドの伝統医学、アーユルヴェーダからも、実は沢山の情報があります。

決して悪いわけではありません。良いことも沢山あるのですが、今の生活状況や、環境など、それぞれのお口の中の状態も含め、

ご使用されたい場合は、資格を持った専門家に一度ご相談ください。

皆様、今、当院でのお薬の投薬状況にも今の社会情勢が影響してきております。

以前でしたら、投薬できていたお薬が今は手に入らなくなってきております。

それから考えましても、

まずは、体の抵抗力を高めた生活づくりをまず行っていきませんか?

そして、定期検診に来ていただき、虫歯、歯周病を早期発見できるようにしていきましょう。

(*)・・バックナンバーをご覧ください。

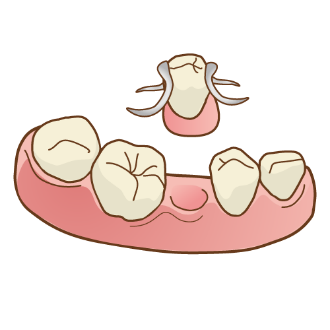

抜けた歯そのままにしていませんか?

2024年01月05日虫歯で抜歯をしたり、歯周病で自然に抜けてしまった歯など抜けてなくなってしまった歯の所をきちんと治療せずに放置していませんか?なくなってしまった歯の治療となると入れ歯やブリッジ、インプラントの治療方法がありますが、放置していると噛み合っていた歯が伸びてきてしまったり、歯が傾いてきてしまったりしてしまい、噛み合わせのバランスが崩れてしまいます。また、咀嚼能力の低下や、会話がしにくくなってしまうことがあります。しかも、長い間放置された後に入れ歯などの治療をしようとすると歯が伸びてきてしまっていて、いざ歯を作ろうと思ってもクリアランス(歯と歯の高さの隙間)が少なくなっており、治療自体が難しくなっているということもあります。

こういったことを防ぐためにも抜歯後の治療について詳しくお話ししていきます

抜歯後の治療は大きく分けると3種類あります

入れ歯、ブリッジ、インプラント

それぞれについて詳しくお話ししいきます

①入れ歯

型取りするだけで大きく歯を削らずに比較的簡単に歯を作ることができる

保険適用(自費のものもあり)

短所

取り外しが必要

話しにくさがある

硬いものが食べにくいことがある

歯に引っかける金具が見えてしまう

(自費の入れ歯で金具が見えないものを作ることもできます)

入れ歯の大きさが大きくなると食べ物の温度感が伝わりにくい

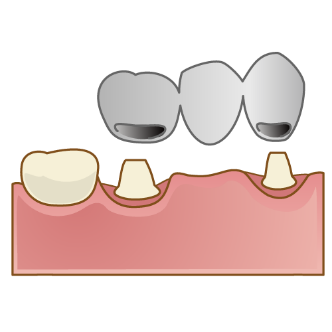

②ブリッジ

長所

取り外しをしなくていい

噛んだ時の違和感が少ない

保険適用(自費のものもあり)

短所

歯を大きく削らなければならない

場合によっては歯の神経をとる必要がある

なくなっている歯の本数が多いと適用外になってしまう

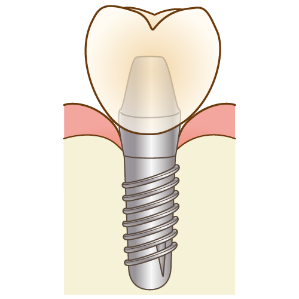

③インプラント

長所

見た目がいい

取り外しをしなくていい

咀嚼能力が自分の歯に近い

周りの歯を削らずに作れる

短所

自費治療

外科的治療が必要

他の2つと比べると治療期間が長い

それぞれの長所、短所があるのでお口の状況にあったもの、納得のされる治療方法を選ばれるといいと思います。また、保険適用の入れ歯やブリッジをメインに長所、短所を書かせていただいてますが、自費のものを選択されることで改善するものもありますのでスタッフに違いを聞いていただけるといいと思います。

当院ではインプラント治療も行っており、お口の状況を見た上でご説明ができるインプラントの無料相談も行っていますので、もし迷っていたり、あまり詳しく知らないから話だけでも聞きたいということでも大丈夫ですので、いつでもスタッフにお声がけください

中日新聞2023年12月25日掲載コラム「神経がなくても矯正治療できる?」

2023年12月25日

Q:虫歯の治療をして神経がない歯があるのですが、歯列矯正(自由診療)できるでしょうか。

A:基本的には歯列矯正は可能です。その理由について歯が動くメカニズムについてお話させて頂きます。

歯は骨(歯槽骨)の中にありますが歯と骨の間には繊維(歯根膜)が介在しています。

歯根膜は歯の刺激が直接歯槽骨に加わらないクッションの役目をしています。

歯に矯正力が加わると力の加わった方向の歯根膜が圧迫(圧迫側)され反対側(牽引測)歯根膜が延びます。

歯根膜の圧迫側は歯根膜の厚みを保つため歯槽骨が吸収され牽引測は隙間を埋めるために骨が出来ます。

この歯槽骨の添加と吸収で歯が動きますので歯の神経が無くても歯根膜が健全であれば歯列矯正は可能です。

歯根膜が無く歯槽骨と歯が直接結合している歯(アンキローシス)や

歯の根に膿が貯まっている場合は歯列矯正が出来ない場合があります。

また、神経の無い歯は被せ物(補綴処置)がしてある場合は歯列矯正前の歯並びで

被せ物作っていますので歯列矯正治療後は綺麗なかみ合わせに合わせた補綴処置が必要な場合があります。

お餅による窒息事故を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?

2023年12月02日みなさん、こんにちは。今月の豆知識を担当させていただきます、舟渡です。

よろしくお願いします。

いよいよ今年も残り少しとなりました。寒い日が続きますがお体に気をつけてお過ごしください。

年末も近いということでお節やお餅等美味しいものを食べられる方も多いと思います。

その中で特にお餅を食べられる際の注意点について今日はお話ししていきたいと思います。

毎年12月になると、「年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう!」と消費者庁からの注意喚起が盛んになります。その事故の1つとして上げられるものが「餅による窒息事故」です。

窒息による事故の件数が最も多いのは1/1~1/3で、最も少なかったので6月であり、食文化としてお正月に食べる「餅」が要因であるだろうと報告されています。

※窒息とは・・・誤嚥によって気道が塞がれて呼吸が出来ない状態

※誤嚥とは・・・食べ物が食道ではなく気管に入ること

では、お餅による窒息事故を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?

安全に食事をしていただくためには、食事の選択や食べ方が重要だといえます。

まずはお餅による窒息事故を防ぐための食べ方から見ていきましょう。

①餅は小さく切り、食べやすい大きさにしてください

②飲み物や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう

(よく噛まないうちに飲み物や汁物で流し込むのは危険です)

③1口の量は無理なく食べられる量にしましょう

④ゆっくりとよく噛んでから飲む込むようにしましょう

⑤高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう

次に食事の選択を見てみましょう。

「もち米」による一般的な餅は接着性と粘着性が強く気道を塞ぎ、窒息しやすい事が分かっています。そこで、テクスチャーは同じですが、粘着性、接着性の少ない「もち性小麦」による餅への期待が高まっています。

もち性小麦はもち米と同様のもちもち食感をもつ一方で、凝集性や粘着性が低く食べやすいお餅であると言われています。

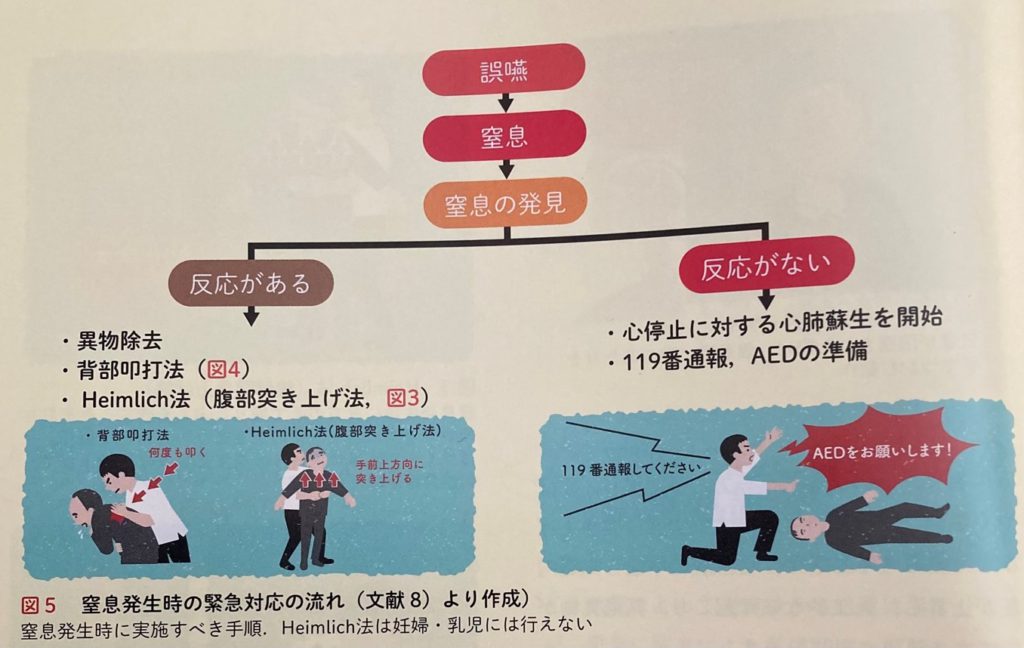

しかし、上記のことに気をつけていても窒息事故が起きてしまった場合はどうしたらいいでしょうか?

窒息が起こった際、自宅や施設、医療機関など、状況によってできる処置は異なりますが、早急に窒息による気道閉塞を解除しなければなりません。

まず窒息がおこると咳やむせ込みが生じ、次第に呼吸音が変化していき、気道が完全に閉じると声が出なくなります。また、その際に喉の当たりを手で掴む動作が見られ、これを「チョーキング・サイン」とよびます。

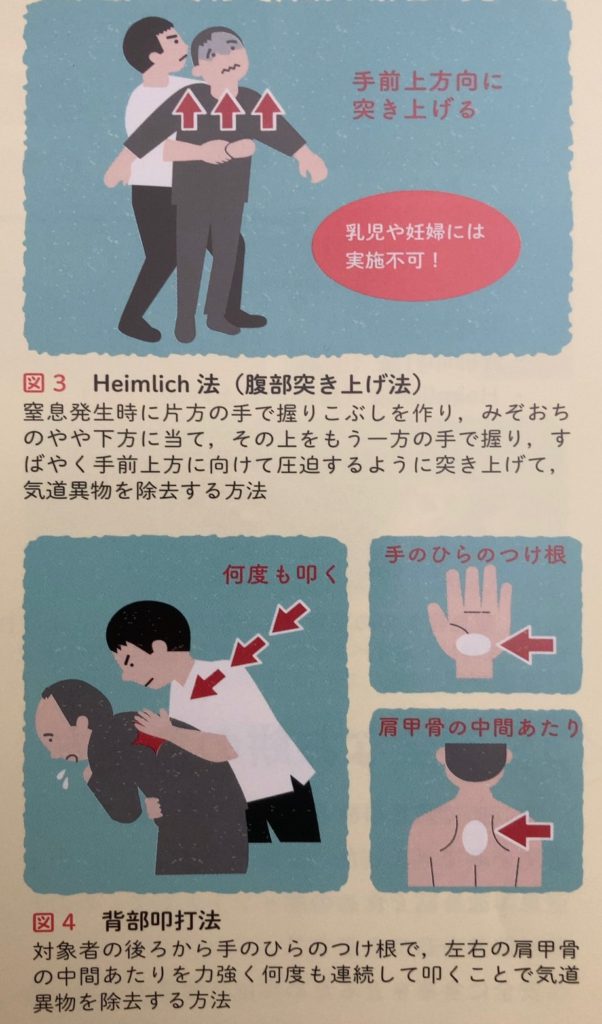

成人を対象とした気道異物の除去方法にはハイムリック法や背部叩打法などがあります

(雑誌デンタルハイジーン2023年12月号より転載)

ここまでお正月に食べる身近な食品であるお餅に焦点をあてて窒息事故についてお示ししてきました。

食事の選択や食べ方、ご自身の体調に気をつけて良いお年をお迎え下さい。