えんどう歯科・矯正歯科クリニックのスタッフは「患者様の不安を少しでもなくすことが私ども衛生士、助手の役目」と語り、ブログに投稿しております。

歯の豆知識

1日に何回、いつ歯を磨きますか?

2021年03月30日こんにちは!今回3月の歯の豆知識を担当させていただく、歯科医師の中町侑右です。よろしくお願いします。

2021年ももう3ヶ月が経ちました。1年も4分の1が終わってしまったと思うと、すごく時間が過ぎるのが早いなと感じます。また4月からは新年度も始まり、新しいスタートをきるという方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。当院にも新しいスタッフが入りさらに活気が増し、みんなでレベルアップしていけるよう日々頑張っています!

新しい環境になると知らず知らずのうちにストレスを感じてしまうことも少なくないと思います。元気なつもりでも気持ちや身体は疲れているもので、家に帰るとすぐに寝落ちしてしまってということもあると思います。そんな時でも忘れて欲しくないのが、やはり毎日の歯磨きです。

1日に何回、いつ歯を磨きますか?

みなさんは1日に何回歯磨きをしていますか?今では1日に2回という方が約50%で半数近く、3回という方も30%近くになります。しかし30年ほど前までは1日に1回しか歯を磨かない人がほとんどでした。それだけ皆さんの歯、口腔に対する意識が高くなってきているという現れだと思います。

理想は毎食後に歯磨きしていただくのが良いのですが、昼食の後などは職場の関係もあり難しいという方もいらっしゃるかと思います。そんな方はうがい薬やフロスなど補助具だけでも使っていただくといいかもしれません。

また先程のように、周りの環境が変わって忙しくて歯磨きをする時間がないという方もいらっしゃるかもしれません。今でも1日1回しか歯磨きをしないという方も20%近くはいらっしゃるので、そんな方々は1回の歯磨きの効果を最大限にする必要があります。その一つの方法として歯磨きをするタイミングが大事になるのですが、一番歯磨きをしないといけないのは夜寝る前なのです。寝ている間は唾液の出る量が少なくなります。唾液は口腔内の細菌に抵抗してくれる働きがあります。唾液の量が少なくなると虫歯菌、歯周病菌の活動がすごく活発になってしまうので寝る前に歯磨きをしてその菌の量を減らしておくことで、寝ている間の活発な活動を抑えることができます。

歯を抜かないといけなくなる原因

80歳まで20本以上の歯を残そうという8020運動の達成率は今や50%を超えます。多くの方がご自身の歯を残すことができていますが、その反面歯周病の有病率は年齢を増すごとに年々上がっています。残る歯も多くなっていますが、その歯が歯周病になってしまっているということです。

歯を抜かないといけなくなる原因は様々ですが、歯周病によって抜歯に至る割合が一番高いのです。ですので、80歳になって多くの歯が残ってはいますが、グラグラで噛めないという方が少なからずいらっしゃるということです。これからは80歳になって歯を残すだけでなく、その歯でしっかり噛めるということが重要になってくると思います。

一度歯周病になってしまった歯を元に戻すということはなかなか難しいですので、小さい頃、若い頃からの予防が非常に重要になってきます。歯磨きをしやすい口腔内環境を作ってあげることで長期的な予防になります。具体的には、やはり歯並びがカタカタなってしまっていたりすると、そこには汚れが溜まりやすいですので将来的に歯周病になりやすくなってしまいます。矯正によって歯並びを治すことも、見た目の改善だけでなく長い目で見たときに歯を長く持たせる、歯周病を防ぐということにつながります。

最初にもお話させていただきましたが、今の時期は環境の変化もあり、とても忙しい時期だと思います。しかし、どんなに忙しくても、会社の飲み会などで帰りが遅くなっても、毎日の歯磨きだけは忘れずに行って下さい。1日1日の積み重ねが、死ぬまで自分の歯で噛める歯を作ってくれます。

睡眠時のブラキシズム(歯ぎしり)について

2021年03月27日| こんにちは。歯科衛生士の岸です。

厳しい寒さもだんだんと和らぎ、春の陽気を感じられるようになりましたね。 この春から、新しい生活がスタートするという方も多くみえるのではないでしょうか? 新生活がスタートすると、どうしてもストレスを感じてしまう傾向にあります。 “ストレス社会”と呼ばれている現状、歯ぎしりをおこなう方は増加傾向にあり 身近なお口のトラブルの1つでもあります。

眠っている時の歯ぎしりを指摘されたり、朝起きるとなんとなく顎が痛い・頭痛や 首筋の凝りが慢性的にあるという症状が出たりするのは、 眠っている時に歯ぎしりをしているからかもしれません。

今回はストレスともかかわりが深い、睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり)について ご紹介していきます。

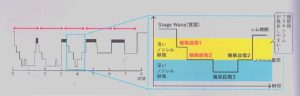

睡眠しているときの状態は大きく分けて「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の2種類に分けられます。 ノンレム睡眠はさらに睡眠段階1~3の3段階に区別され、一般に眠り始めると 浅いノンレム睡眠(睡眠段階1と2)、徐々に深いノンレム睡眠(睡眠段階3)へと 睡眠が深くなっていきます。 睡眠時ブラキシズムの多くは浅いノンレム睡眠(睡眠段階1や2)の時に発生します。 もっと詳しく調べると、特に睡眠周期の後半の浅いノンレム睡眠に多く認められています。

睡眠時ブラキシズムとは眠っている時に無意識に行ってしまう、 食いしばり(クレンチング)やギリギリさせる(グライディング)といった 歯を噛みしめる運動のことで、8割くらいの人がこの睡眠時ブラキシズムを 行っているといわれています。 このような運動は起きている時に行う正常な運動とは違い 異常に強い力が発揮されてしまっています。

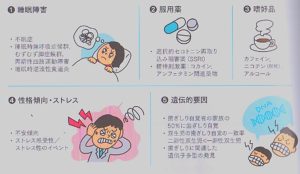

そして、睡眠時ブラキシズムのリスク要因はさまざまです。 ①睡眠障害 不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害との関連性が報告されています。

②服用薬 中枢神経に作用する抗うつ薬、精神刺激薬など、特定の薬の服用が睡眠時ブラキシズムを悪化させることも報告されています。

③嗜好品 睡眠前の過度な飲酒・喫煙、カフェインの過剰摂取などは睡眠時ブラキシズムを悪化させる可能性があります。

④性格傾向・ストレス 特にストレスは長きにわたり重要なリスク要因として捉えられており、睡眠時ブラキシズムを自覚する人はそうでない人よりも不安傾向を示すことが多く、ストレスレベルが高いです。

⑤遺伝子要因 睡眠時ブラキシズムを自覚する人の家族・親族に同時に認められる傾向があることや、一卵性双生児で二人ともに睡眠時ブラキシズムを自覚する頻度が高いことが明らかになってきました。

睡眠時ブラキシズムは歯や顎にダメージを与えるだけではなく、 睡眠の質にも大きく関係してしまうので、できるだけ早めの対策がおすすめです。 歯科医院では睡眠時に装着するマウスピースを作成することもできますので、 お気軽にご相談くださいね。

雑誌「デンタルハイジーン」2021年1月号より転載 |

これって異常?

2021年03月26日こんにちは。歯科衛生士の渡邉です。

定期健診では色々な悩みや、不安を持った方がいらっしゃいます。例えば、「うちの子なかなか歯が抜けないんです」、「抜けてから半年経ちますが、永久歯は生えてくるんですか?」、「この歯は、くっついて生えているんですか?」など様々です。今回はその中でも、比較的多く見かける、『先天欠如(せんてんけつじょ)』と、『癒合歯(ゆごうし)』についてお話していきたいと思います。

《先天欠如(せんてんけつじょ)》

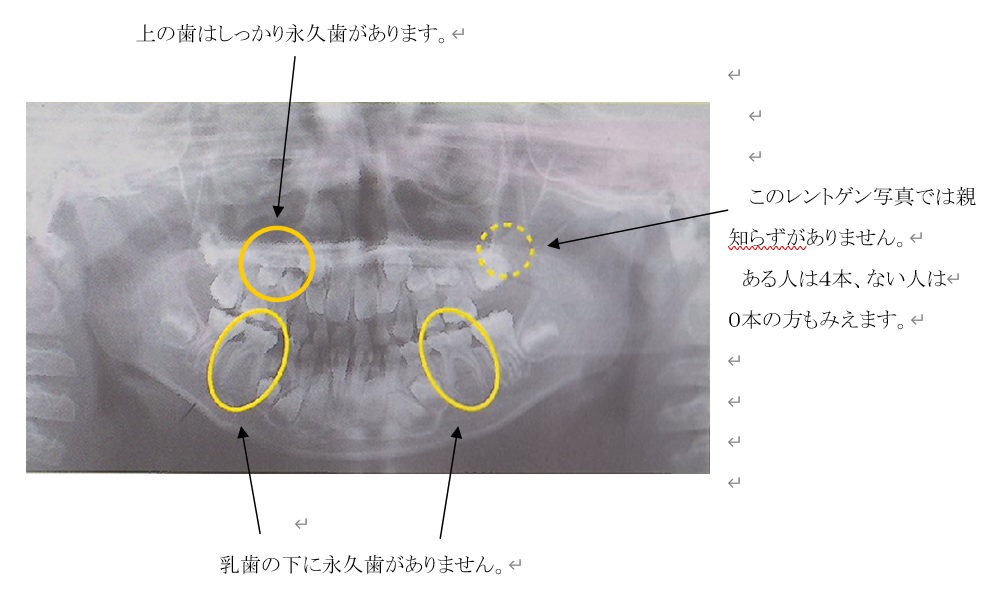

歯の異常のひとつで、生まれつき歯胚(しはい)と呼ばれる歯の卵がない状態のことを言います。卵がないので生えてくることはありません。通常乳歯の場合20本、永久歯の場合(親知らずを除き) 28本ですが、先天欠如の場合は全て揃いません。

乳歯(発症率0.2~2.5%)と比較し、永久歯(発症率10%)のほうが多くみられます。また、永久歯の先天欠如は下の5番目の歯(下顎第二小臼歯)、下の2番目の歯(下顎側切歯)に好発します。

先天欠如がある方は、なるべく乳歯を長持ちさせるようにケアしていきます。

万が一、抜けてしまった場合には矯正をして歯並びを治す方法や、インプラントで補う方法があります。

図①

図②

《癒合歯(ゆごうし)》

本来1本ずつ生えてくる歯が、2本くっついて生えてきてしまう歯の事を言います。

永久歯よりも、乳歯に多く見られます。乳歯癒合歯(発症率1~5%)は、ほとんどが下顎AB (図①)、上顎AB(図②)にみられます。くっついている部分の溝が深い場合は、プラークがたまりやすいので注意が必要です。

また、歯の頭だけではなく歯の中の神経もくっついていることがあり、治療が難しいので、虫歯にならないように予防が重要になってきます。

何か異常があれば早めに気づいてあげられるよう、普段からこまめに気にかけてあげて、日常の会話で「グラグラの歯は抜けたかな?」など聞いてみたり、仕上げみがきをするときに確認してみてください。

レントゲン写真を撮ると、親知らずを含めた永久歯が全てあるのかが分かりますので、気になる方はレントゲン写真を撮ってみましょう。

口腔がんについて

2021年03月16日こんにちは!歯科助手の近藤です。

今回は前回の西田さんからの続きで口腔がんについてお話ししたいと思います。

さて、みなさんはお口の中を日頃からみていますか?

わたしは最近マウスピース矯正インビザラインを始めたのですが、矯正を始めるようになってから動いてきてるか

な?など気になり、今までよりチェックするようになりましたが、それまでは口内炎ができたときや、歯が痛いときにし

か意識してみることがありませんでした。

しかし口腔がんを見つけるためには日々観察することが大事だとわかったので、みなさんにも共有させて頂きます

ね♪

口腔がんは、お口の粘膜という普段あまりみることがないところにできます。ですが胃や腸のなかと

違い、見ようと思えば自分で見える場所です。しかし口腔がんは見つけにくい。と言われてしまうこ

とが多いです。その原因としては、様々な良性の病気と見た目がまぎらわしいこと、また良性の粘膜

の変化の中に、見た目はほとんど変わらないまま、ごく一部ががん化するほど鑑別しにくいと言われ

ています。

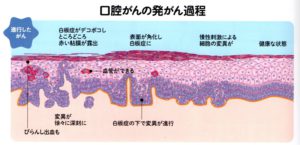

また口腔がんの見分けにくさは発がん過程にも関係しています。

例えば、子宮頚がんでは、変異した細胞が増えていき、がんが進行するまでの過程は比較的シンプル

ですが、口腔がんは表面が角化し白くなり、その下で細胞の変異が進行し、デコボコになり、びらん

し出血が起きるという経過をたどることが多くあります。似通った粘膜病変が様々あるだけに、継続

的に経過を観察していないと分かりにくいそうです。

口腔がんは2㎝の大きさになるまでわずか1〜2年で早期発見できる期間は短いと言われているため、

がんを見逃さず、患者さんの命を守るにはかかりつけの歯科医院で定期的、継続的にチェックを受け

ることです。

気になる病変が見つかったときに良性なのかそうでないかを鑑別するには病理検査が必要です。

検査には細胞診検査と組織診検査があります。

◎細胞診検査

簡易的ながん検査で疑いのある粘膜を専用のブラシで擦り細胞を採取する痛みの少ない検査方法。

◎組織診検査

確定的な診断のための検査で、がん化が疑われる場合に粘膜の組織を切除しその組織を調べて診断す

る検査。

口腔がんの早期発見・早期治療するためには普段から定期的に歯科検診を受けることが大切です。

歯だけでなく、粘膜の変化など少しでも気になることがあればお気軽にご相談くださいね!

nico2020.11月号より転載

お口の粘膜診てもらってる?

2021年03月04日こんにちは!歯科助手の西田です。最近は、食べることが幸せで食べてばかりの毎日を送っています❤︎

あっ、最近ではなく、ずっとでした…笑

なのでストレッチやハンドクラップなどやってきたいな。と思っています。思うだけではなく実行します。

さて、私の話はこれぐらいにして、今日は「お口の粘膜診てもらってる?」というお話をしていきますね!

お口の中って、自分では見づらいものですよね…ただえさえ見慣れていないのに、歯ならまだしも、粘膜となると、「素人にはハードルが高い」というのが現実だと思います。

口腔がんがニュースになるたび粘膜の健康が気になるけれどセルフチェックでは心もとないなぁ」というかたにオススメなのがかかりつけの時間での定期検診。普段から歯科で「粘膜の変化」もチェックしてもらいましょう。

口腔がんの報道を見ると「怖いな」と思うけどお口の粘膜って、傷もすぐ治るし、なって困るような異常が起きるのはごくまれなこと?と思っている方が多いと思いますが、実はそうでもないのです。

口腔がんは増加中で、最近では持病のお薬の副作用による粘膜の病気も増えています。それに粘膜の病気には口腔がんと見た目がまぎらわしく、詳しい検査をしてみないと正確な判断がつかないケースも多々あります。油断大敵なんです。

お口の粘膜の病気でいちばん心配なのは口腔がんです。素人でもある程度見分けられるコツってあるの?粘膜の異常を口腔がんか、良性の白板症か見た目で判断するのは実は、がん検査専門の病理医や日々口腔がん治療に向き合っている歯科医師にとって難しいことです。なぜなら、粘膜の病気はどれも見た目がとても似てるからです。

なので、口腔がんの診断は、経験を積んでいても難しいもの。なので患者さんが自己判断するのは非常に危険です。歯科受診で粘膜の変化が見つかったり、ご自分で粘膜の変化に気づいた時は、かかりつけの歯科医院や病院と歯科で相談し、念のため細胞診検査を受けましょう。

Nico令和2年11月号より転載