えんどう歯科・矯正歯科クリニックのスタッフは「患者様の不安を少しでもなくすことが私ども衛生士、助手の役目」と語り、ブログに投稿しております。

歯の豆知識

インプラント周囲病変という言葉を聞いたことがありますか?

2023年09月15日こんにちは。歯科衛生士の吉田です。

これから少しずつ寒くなり体調崩しがちな季節になります。いかがお過ごしでしょうか?

さて、みなさんはインプラント周囲病変という言葉を聞いたことがありますか?

インプラント周囲病変とは、インプラント周囲粘膜炎とインプラントと周囲炎の2つに分けられ、インプラント周りに生じる炎症性病変の総称です。つまりは、インプラントの歯周病です。驚かれる方もいると思いますが、インプラントにも歯周病があります。

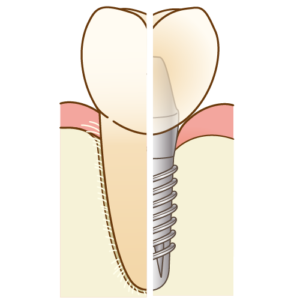

そもそも、インプラント周囲組織には歯根膜が存在しません。

インプラントは歯槽骨(=ご自身の骨)と直接結合するオッセオインテグレーションの状態をしています。インプラント周囲病変はこれらに炎症が生じてしまいます。

また、インプラント周囲組織と通常の歯周組織の炎症に対する防御機構も異なるため、歯周組織と比べて炎症が広がりやすいと考えられています。

では、インプラント周囲病変を詳しく説明していきます。

まずはインプラント周囲粘膜炎です。これはインプラント周囲粘膜組織に限局した炎症で、炎症の進行が初期のものです。インプラント周囲の歯肉組織のみに炎症がとどまり、骨吸収を伴わない状態です。

次は、インプラント周囲炎です。これは、細菌感染により、引き起こされるインプラント組織の炎症で、インプラントを支えている骨の吸収を生じるため、オッセオインテグレーションが失われてしまっている状態です。

これらは、インプラント周囲のポケットを検査するプロービングや、プラーク(=汚れ)の付着状態、炎症状態、エックス線検査などで評価することができます。

次に、インプラント周囲組織の治療法についてご説明します。

治療法としてはSPTと呼ばれる、メインテナンスがとても重要です。インプラント周囲の炎症は細菌感染により発症することから、歯周病と同じ様に炎症の除去を行うことがとても重要です。

具体的な治療法としては、プラークコントロールの徹底、機械的清掃(=お掃除)、抗菌療法などです。

その後、再度お口の中を評価し、必要であれば外科処置に移行する場合があります。

高度にインプラント周囲炎が進行してしまうと、インプラントを除去することになってしまうので、定期的なチェック、セルフケア、プロフェッショナルケアを徹底していきましょう。

当院では、患者様のお口の状態に合わせた治療法を提案させて頂きます。

インプラント周囲病変でお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

えんどう歯科・矯正歯科クリニックは、岐阜県関市のお子様からお年寄りまで安心して通っていただける歯医者です。安心・努力・誠意をモットーに皆さまのお口の健康のサポートをさせていただいております。えんどう歯科・矯正歯科クリニックには関市周辺(関、岐阜、美濃、郡上、美濃加茂、各務原)から多くの患者様に来院していただいております。