えんどう歯科・矯正歯科クリニックのスタッフは「患者様の不安を少しでもなくすことが私ども衛生士、助手の役目」と語り、ブログに投稿しております。

歯の豆知識

お餅による窒息事故を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?

2023年12月02日みなさん、こんにちは。今月の豆知識を担当させていただきます、舟渡です。

よろしくお願いします。

いよいよ今年も残り少しとなりました。寒い日が続きますがお体に気をつけてお過ごしください。

年末も近いということでお節やお餅等美味しいものを食べられる方も多いと思います。

その中で特にお餅を食べられる際の注意点について今日はお話ししていきたいと思います。

毎年12月になると、「年末年始に増加する高齢者の事故に注意しましょう!」と消費者庁からの注意喚起が盛んになります。その事故の1つとして上げられるものが「餅による窒息事故」です。

窒息による事故の件数が最も多いのは1/1~1/3で、最も少なかったので6月であり、食文化としてお正月に食べる「餅」が要因であるだろうと報告されています。

※窒息とは・・・誤嚥によって気道が塞がれて呼吸が出来ない状態

※誤嚥とは・・・食べ物が食道ではなく気管に入ること

では、お餅による窒息事故を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか?

安全に食事をしていただくためには、食事の選択や食べ方が重要だといえます。

まずはお餅による窒息事故を防ぐための食べ方から見ていきましょう。

①餅は小さく切り、食べやすい大きさにしてください

②飲み物や汁物などを飲み、喉を潤してから食べましょう

(よく噛まないうちに飲み物や汁物で流し込むのは危険です)

③1口の量は無理なく食べられる量にしましょう

④ゆっくりとよく噛んでから飲む込むようにしましょう

⑤高齢者が餅を食べる際は、周りの方も食事の様子に注意を払い、見守りましょう

次に食事の選択を見てみましょう。

「もち米」による一般的な餅は接着性と粘着性が強く気道を塞ぎ、窒息しやすい事が分かっています。そこで、テクスチャーは同じですが、粘着性、接着性の少ない「もち性小麦」による餅への期待が高まっています。

もち性小麦はもち米と同様のもちもち食感をもつ一方で、凝集性や粘着性が低く食べやすいお餅であると言われています。

しかし、上記のことに気をつけていても窒息事故が起きてしまった場合はどうしたらいいでしょうか?

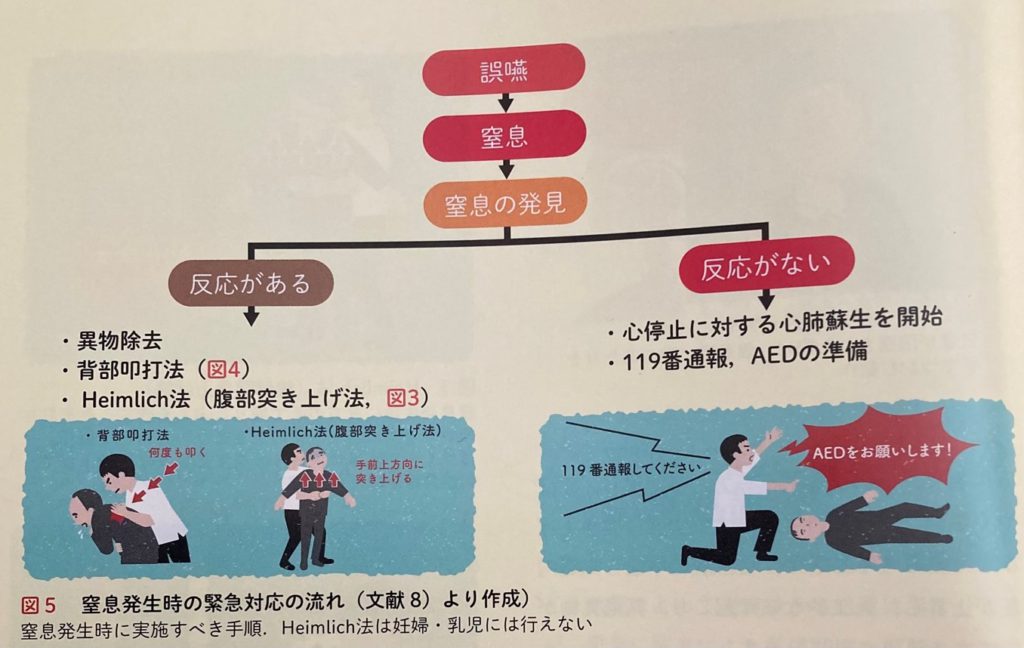

窒息が起こった際、自宅や施設、医療機関など、状況によってできる処置は異なりますが、早急に窒息による気道閉塞を解除しなければなりません。

まず窒息がおこると咳やむせ込みが生じ、次第に呼吸音が変化していき、気道が完全に閉じると声が出なくなります。また、その際に喉の当たりを手で掴む動作が見られ、これを「チョーキング・サイン」とよびます。

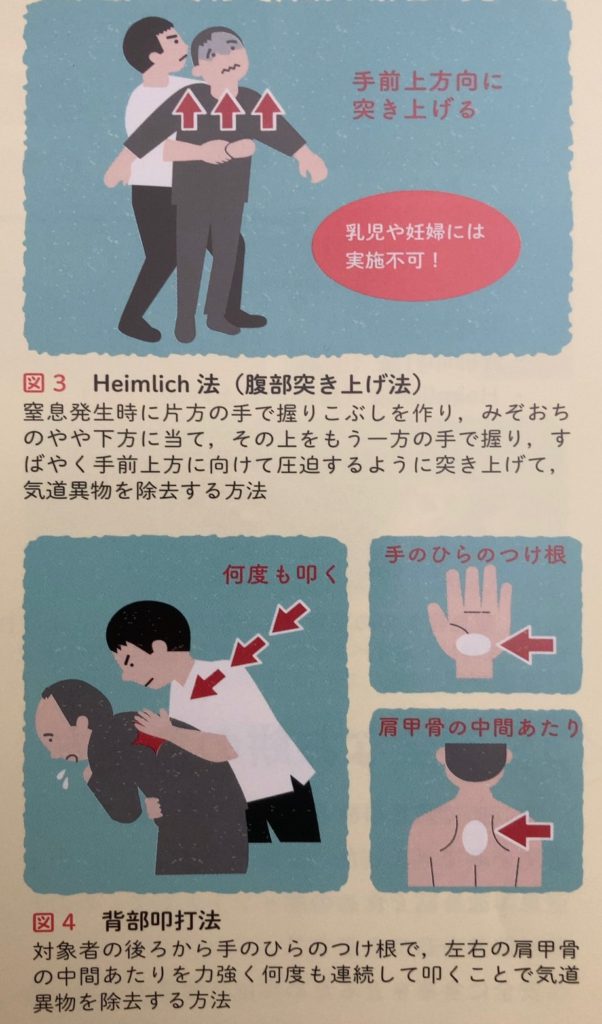

成人を対象とした気道異物の除去方法にはハイムリック法や背部叩打法などがあります

(雑誌デンタルハイジーン2023年12月号より転載)

ここまでお正月に食べる身近な食品であるお餅に焦点をあてて窒息事故についてお示ししてきました。

食事の選択や食べ方、ご自身の体調に気をつけて良いお年をお迎え下さい。

えんどう歯科・矯正歯科クリニックは、岐阜県関市のお子様からお年寄りまで安心して通っていただける歯医者です。安心・努力・誠意をモットーに皆さまのお口の健康のサポートをさせていただいております。えんどう歯科・矯正歯科クリニックには関市周辺(関、岐阜、美濃、郡上、美濃加茂、各務原)から多くの患者様に来院していただいております。